決断

走り始めようと思って、あれから2年が経ち

横浜市営地下鉄グリーンライン、日吉駅。私の住む街の玄関口であるこの駅で、その日、致命的なトラブルに直面していた。

「点検中」

地上から改札階へと続く長いエスカレーターの前に、無慈悲なカラーコーンが立っている。 その横にそびえ立つのは、長い階段のみ。 たいした段数ではない。以前の私なら、スマホを見ながら無意識に登りきっていたはずだ。 だが、今の私は違った。

半分を過ぎたあたりで、太ももから「限界だ」というアラートが鳴り始めた。 心臓が早鐘を打つ。 不織布マスクの中が、自分の吐く熱気で蒸れて不快な湿り気を帯びてくる。 改札階に登りきった時には、私は肩で息をしていた。

「ハァ……ハァ……ッ。嘘だろ……なんでこんな……」

渋谷行きの東急線ホームへ向かおうと足を踏み出すが、鉛のように重い。 その時、前方から歩いてきた制服姿の女子高生とすれ違った。 彼女は、ゼーゼーと息をする私を不思議そうに一瞥し、すぐにスマホへ視線を戻して通り過ぎていった。

彼女に悪気はないだろう。 だが、その何気ない視線が、私のプライドを鋭く刺した。「大丈夫ですか?」という心配の眼差しすら、今の私には「駅の階段ごときで弱っている人」という烙印に見えたのだ。

ショックだった。 私が脳内で想定していた「まだ若いつもりの自分」と、現実の「体力が低下した自分」の間に、許容できないほどの乖離(ギャップ)がある。

だが、現実はさらに追い討ちをかけてきた。 翌朝、決定的な事件が起きたのだ。

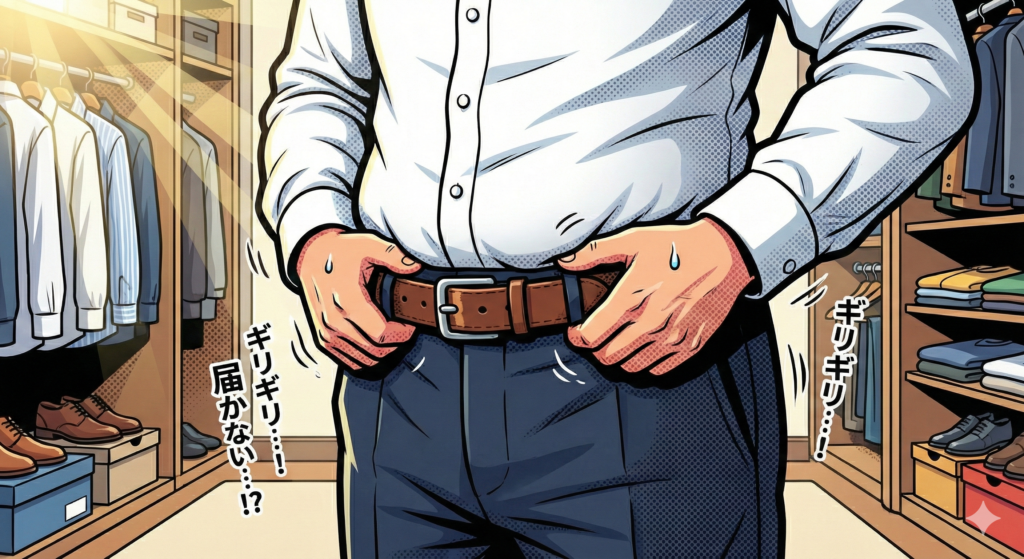

出社のために、久々にチャコールグレーのスーツに袖を通した時のことだ。 スラックスを履き、いつもの位置でベルトを締めようとした瞬間。 バックルのピンが、穴に届かなかった。

「……は?昨日までは届いてたじゃないか。」

いや、届かないわけではない。 息を限界まで吐き出し、腹を凹ませて無理やり引っ張れば届く。 だが、そうすると腹部が締め付けられ、鏡の中のスーツのシルエットは、私が記憶している「シュッとしたライン」とは明らかに異なっていた。

クリーニングで生地が縮んだか? 昨日の晩酌で浮腫んでいるだけか? あらゆる外的要因を疑ったが、鏡の中に映る事実は、残酷なほど一つの答えしか示していなかった。

これは一時的なバグではない。 長年の運動不足と、代謝の低下によって蓄積された、仕様変更だ。

私は静かに息を吐き、ベルトの穴を一つ緩めた。 カチャリ、という乾いた音が、洗面所に響く。 その音を聞いた瞬間、記憶がフラッシュバックした。

……そういえば、半年前にも同じように、ベルトの穴を一つ緩めたな。

(ここで緩めるのを「当たり前」にしていいのか?)

脳内の緊急警報が鳴り響く。 体型が変わること自体は、年齢を重ねれば自然なことかもしれない。 だが、私が恐れたのは、「自分がコントロールできない速度で、身体が変化していくこと」だった。 このまま何も対策を講じなければ、半年後にはまたベルトを緩めることになるだろう。その次は?

かろうじて保っている(と思っている)自分のアイデンティティを維持するためには、行動が必要だ。 2年前に先送りした「走る」という思いを、今度こそ実行に移さなければならない。

しかし、いつ、どうやって走る? 日中の公園? いや、今の私にはハードルが高い。 明るい陽射しの下で走れるほど、今の自分の体力とフォームに自信がない。 誰かの視線を感じながら走るのは、今のメンタルでは耐えられそうにない。

私はスマホのカレンダーを見る。 今日は木曜日だ。私はスマホのカレンダーを見る。 今日は木曜日だ。

(そうだ、金曜日の夜だ。22時過ぎなら……)

週末の夜、22時。 その時間なら、家族連れもいない。 暗闇に紛れて走れば、誰にも気づかれずに済む。 私のこの「リハビリのような走り出し」を目撃されるリスクを最小限に抑えられる。

そうと決まれば善は急げ……ではなく、計画的にいこう。 私は鏡の中の自分に向け、誰にも聞こえない声で、週末の夜間ランニングを密かに決意した。 それは、誰のためでもない。 自分自身の身体の主導権を取り戻すための、孤独な闘いの始まりだった。